《美国研究》2011年第3期

美国土地征收中的“公共利益”(注:本文是国家社科基金青年项目《统筹城乡发展背景下的中国农地产权制度创新研究》(09CJL028)的阶段性成果之一。)

高建伟

〔内容提要〕本文回顾了美国土地征收中公共利益的司法演进,并用经济学理论分析了公共利益的效率内涵。美国联邦最高法院把宪法第五修正案征收条款中的“公共使用”从字面的狭义解释逐渐拓展为广义解释,最后把“公共目的”等同于“公共使用”。然而,法院难以在“公益私用征收”和“纯粹私用征收”之间划定一条清晰的界线,这使人们对私用征收的泛滥以至公权对私权的过度侵犯充满忧虑。土地征收提高了土地资源的配置效率,最终可能通过加快经济发展来补偿土地被征收者的损失并改善他们的福利。

关键词:美国经济 土地问题 土地征收 公共利益

土地征收在世界各国都极具争议,在美国也不例外。美国是个建立在财产私有制基础上的国家,私人财产受到联邦宪法和各州宪法的保护。但是,美国公民的私人财产权并不是绝对的,也即私人财产并非绝对“神圣不可侵犯”。联邦政府和各州政府可以为了公共利益的需要,通过两种手段直接限制私人财产权的行使:一种是警察权(police power),另一种是征收权(eminent domain)。所不同的是,警察权一般不会改变财产所有权的归属,但会使财产的其他权利(使用权或收益权等)受损,且政府一般无需补偿财产所有者的损失;(注:美国联邦最高法院1922年的一个标志性判例认为,如果警察权的行使超过一定限度,则会构成“管制征收”(regulatory takings),需要给予权利受损者以“合理补偿”。参见Pennsylvania Coal Co. v. Mahon, 260 U.S. 393(1922)。)而征收权则会改变财产所有权的归属,但政府需要“合理补偿”(just compensation)财产所有者的损失。(注:在美国,通常所谓的“合理补偿”仅相当于被征收财产的市场价值(market value),而对于主观价值损失(subjective value loss)或非市场价值损失(non-market value loss)则不予补偿。参见:Bauman v. Ross, 167 U.S. 548 (1897)。)从美国司法实践的历史中可以发现,在这两种权力中,最容易引起宪法诉讼的是政府动用征收权征收私人财产;而由于土地(包括其上房物等)的不动产性质,土地征收的宪法诉讼数量又占财产征收宪法诉讼数量的绝大多数。土地征收之所以极具争议,首要原因在于一个问题,即政府动用征收权征收私人土地是否违反了联邦宪法中的“公共使用”要件?一般英美法理学认为,征收权是政府的“内在权力”(inherent power),宪法中的征收条款只是为了保护私人财产权、防止政府的过度侵犯而设定。美国联邦政府和各州政府的土地征收权受限于联邦宪法和各州宪法(除了北卡罗来纳州)的征收条款。联邦宪法第五条修正案规定:“没有合理补偿,私人财产不能以公共使用的名义被征收”。(注:原文是:“nor shall private property be taken for public use without just compensation”。)北卡罗来纳州宪法虽然没有明确的征收条款,但是根据联邦宪法第十四条修正案的“正当程序”条款,将联邦宪法的征收条款绑定为各州的规定。可见,美国土地征收必须满足三个法律要件:公共使用、合理补偿和正当程序。根据联邦宪法征收条款的显然含义,“公共使用”是政府发动土地征收的唯一理由和第一要件。但是,何谓“公共使用”?从美国的司法实践中来看,这是一个难以给出具体判定标准的法律用语。由此,土地征收是否符合“公共使用”的“合宪性”争议就产生了,围绕“公共使用”的内涵解释就成了众多土地征收宪法诉讼的中心内容。

本文用“公共利益”一词来代表美国司法解释中经常使用的“公共使用” “公共目的”“公共需要”和“全体福利”等其他同类词汇,并认为美国土地征收的目的就是为了“公共利益”。这样做原因有二:一是世界上包括中国在内的大多数国家涉及土地征收的法律使用这个词汇;二是本文试图运用经济学的方法,从美国土地征收的司法实践中总结出关于公共利益的一般性规律,并认为这种一般性规律适用于世界各国的土地征收。

美国土地征收的司法实践中,随着新技术和新发明的出现、工业化和城市化的推进及政府和民众发展经济的诉求等,司法部门将联邦宪法第五条修正案征收条款中的“公共使用”要件从狭义解释逐渐拓展为广义解释。狭义解释是字面解释,即“被公共使用”(use by the public),例如火车、公路、公园、运河、桥梁、体育馆、政府建筑和军事建筑等公共设施,与此对应的土地征收可以称为“公用征收”。需要注意的是,“被公共使用”并不等于“公有”。例如,“被公共使用”的不收费公路属于公有,但是,“被公共使用”的收费公路却可以属于私有。在美国,铁路是另一个“被公共使用”但却属于私有的典型例子。广义解释将“公共目的”等同于宪法中的“公共使用”。只要符合公共目的,土地征收就不违宪。问题在于,“公共目的”要比“公共使用”的内涵宽广得多,这样就出现了许多符合“公共目的”的“公益私用征收”。另外,根据美国的政治哲学,即便B给予A以合理补偿,将A的私人财产征收后转让给B的“纯粹私用征收”也是完全禁止的。这样,法院就难以在“公益私用征收”和“纯粹私用征收”之间划定一条清晰的界线,人们对私用征收的泛滥以至公权对私权的过度侵犯的担心在所难免。2005年,美国联邦最高法院判决的“凯洛案”将土地征收合宪性的争议推向高潮。(注: Kelo v. City of New London, 545 U.S. 469(2005).)19世纪末和20世纪上半叶是狭义解释和广义解释的转换时期,此前以狭义解释为主,此后以广义解释为主。

早在英国殖民时期,北美土地征收的行为就已经出现。殖民时期的土地征收伴随殖民者对北美土地的开发过程,主要是为了修建道路、修建磨坊和加快开发。当时,各地的法律并没有明确规定必须基于“公共使用”或“公共目的”才能发动土地征收,而且“私用征收”也有相当数量。殖民时期最早的土地征收记录是用于修建道路。1639年,马萨诸塞州有法律授权郡法院,公众可以以修建道路的理由,提出申请征收私人土地,但被征收者可以对其“改良土地”(improved property)向法院提出补偿请求。(注: Errol E. Meidinger, “The Public Uses of Eminent Domain,” Environmental Law, Vol.11, 1980, p.13.)另外在殖民时期,由于“锁地”(注:“锁地”是指周围被别人的土地完全包围的土地。)(land-locked property)比较普遍,私人为了“锁地”的通行权,也可以请求征收相邻土地,用于修建通向公共道路的私用道路,但须给予被征收者一定的补偿。(注:Errol E. Meidinger, “The Public Uses of Eminent Domain,” Environmental Law, Vol.11, 1980, p.14.)殖民时期,由于水能利用技术的提高,已经有7个州相继制定了“磨坊法”(Mill Acts或 Mill Dam Acts),用来协调磨坊主和上游被淹没土地者之间的利益关系。(注:Errol E. Meidinger, “The Public Uses of Eminent Domain,” Environmental Law, Vol.11, 1980, pp.14~15.)根据“磨坊法”的规定,磨坊主可以建造水坝蓄积水能,从而淹没上游岸边其他人的土地。但是,磨坊主需要支付给土地被淹没者一定的赔偿,并且负有为任何研磨谷物者提供法定服务的义务。殖民时期加快开发的土地征收则更具争议,当时许多州法规定,当土地所有者未能有效利用土地时,政府可以启动征收程序,没收或转移该土地给其他人使用。例如,适合建造工厂的土地,如果所有者不用,其他人可以请求政府征收给自己建造工厂。城市地区的土地所有者如果没有能够在法定期间开发其所有土地,或依法定的方式开发,政府可以没收其土地。(注:John F. Hart, “Colonial Land Use Law and Its Significance for Modern Takings Doctrine,” Harvard Law Review,Vol.109,1996, p.1257.)

美国联邦宪法于1787年通过,包含征收条款的第五条修正案于1791年通过,包含正当程序条款的第十四条修正案于1868年通过。从1791年到1896年的差不多整个19世纪,美国司法部门对宪法中“公共使用”的解释主要以狭义解释为主,但“公益私用征收”却从来没有停止过。从支持“磨坊法”到准许采矿业和土地灌溉利用土地征收以促进经济发展,许多州法院要么当需要时有意避开“被公共使用”的狭义判定标准,要么就完全抛弃它。(注: Philip Nichols, “The Meaning of Public Use in the Law of Eminent Domain,”Boston University Law Review, Vol.20,1940, p.615. )这一时期贯穿美国的第一次工业革命和第二次工业革命的早期,土地征收主要是为了为工厂提供水能、促进交通建设和促进矿业开采。到1884年,27个州已经相继制定或修订了磨坊法,使19世纪美国对水力的利用方式大为扩展。(注:Errol E. Meidinger, “The Public Uses of Eminent Domain,” Environmental Law, Vol.11,1980, p.23.)例如,马萨诸塞州于1795年和1798年两次修订磨坊法,授权并非对公众开放的水力推动的锯木厂、纸厂和棉纺厂等,也可以像研磨谷物的水力磨坊厂一样,在补偿的基础上建造水坝淹没上游的土地。(注:莫顿·J. 霍维茨:《美国法的变迁(1780~1860)》(谢鸿飞译),中国政法大学出版社,2004年,第72~76页。)但是,这种扩大磨坊法适用范围的作法受到一定程度的抵制,因为这和人们传统的私有财产观念和“公共使用”的宪法规定相悖。19世纪中期,马萨诸塞州的首席大法官肖(Lemuel Shaw)对此进行了折中的双重合理论证,认为磨坊法的“立法目的是为了使自然河流与水道提供最有用和最有利的占有和使用方法”,此目的下的两种水能利用方法(公用和私用)都合理。(注:莫顿·J·霍维茨:《美国法的变迁(1780~1860)》,第81~82页。)1885年的“赫德案”中,“磨坊法”中有关“私用征收”的规定得到了联邦最高法院的支持,从而给予利用水能的相关制造业(例如棉纺、毛纺、木材和钢铁等)的发展以有力支持。(注:Head v. Amoskeag Mfg. Co., 113 U.S. 9(1885).)在交通建设方面,随着以铁路为代表的交通技术的出现,各州纷纷立法授权私人公司可以通过土地征收兴建铁路、收费道路、桥梁、运河等公共工程,而这些公共工程由于符合“公共使用”的狭义解释而得到广泛支持。同时,许多州也通过修订宪法,明确规定争取“锁地”通行权的“私用征收”的合宪性。交通运输业的发展促进了采矿业的发展,因而不可避免地带来了一波“公共使用”的宪法诉讼,许多州法院根据本州的自身利益,支持采矿业的土地征收。例如1876年,内华达州最高法院拒绝“被公共使用”的判定标准,在支持一个采矿公司土地征收的判决中指出:“采矿业的发展是本州工业发展的最大目标,所有其他的利益都必须服务于此。我们的山上几乎没有树木,我们的河谷不能进行有利可图的农业开发。采矿业给许多人带来了就业,利益也得以惠及各个阶层,工人阶层得到的利益甚至要比投资者得到的利益更大。本州目前的繁荣完全得益于采矿业的发展,本州所有的人民都会从未来的发展中受益,而这种发展不能被任何个人的固执己见所阻碍。”(注:Dayton Gold & Silver Mining Co., 11 Nev., at 409~410, 1876 WL, at *11.)当然在这一时期,判定“私用征收”违宪的案例更多。例如1859年,亚拉巴马州的一个判决“打击了纯粹私用道路和谷物磨坊的土地征收”。(注:Sadler v. Langham, 34 Ala.(1859).)再如1883年,西弗吉尼亚州最高法院的判决认为,“谷物磨坊和私用道路必须对公共开放才能构成公共使用”。(注:Varner v. Martin, 21 W. Va. (1883).)尽管狭义解释在整个19世纪仍然占主流地位,但19世纪末期这种主流地位已经削弱,而联邦最高法院于1896年判决的“布拉德利案”第一次提出了土地征收符合“公共目的”即不违宪的观点,从而逐渐开启了广义解释的大门。

1896年到1954年是从狭义解释到广义解释的转换时期,符合“公共目的”即合宪的广义解释逐渐确立。联邦最高法院于1896年判决的“布拉德利案”中,首次采用了土地征收应该符合更加宽泛和更加自然的“公共目的”的解释:“单个个人不可能比私人企业更好地建造并维护水利设施和运河,而且,私人企业除非利用征收权,它们不可能成功。如果私人企业能够利用征收权,那么征收的财产只能用于公共目的(public purpose)。”(注: Fallbrook Irrigation Dist. v. Bradley,164 U.S. 112 (1896).)1906年的“斯特里克勒案”中,联邦最高法院支持一个采矿企业的土地征收,用于吊空运输线的建设,大法官霍姆斯(Oliver W. Holmes)在此案中强调了“被公共使用作为一项普遍判定标准的不足”。 (注:Strickley v. Highland Boy Gold Mining Co.,200 U.S. 531 (1906).)霍姆斯更于1916年的“亚拉巴马州际电力公司案”中进一步表示:“被公共使用作为一项普遍判定标准的不足,至此确立。”(注:Mt. Vernon-Woodberry Cotton Duck Co. v. Alabama Interstate Power Co., 240 U.S. 30 (1916).)为了摆脱20世纪30年代的大萧条,作为罗斯福新政的一部分,美国各地均积极推动改善贫民区卫生、犯罪及其他不道德行为的城市改造计划,兴建政府管理的低收入户住宅,不过由于涉嫌“纯粹私用征收”,部分相关案件遭到否决。但从1936年纽约州上诉法院支持的“穆勒案”开始,(注:New York City Housing Authority v. Muller,270 N.Y. 333,1 N.E.2d 153(1936).)这类城市改造的土地征收就得到法院的广泛支持。1949年,重新修订的“住宅法”(Housing Act)授权联邦政府补助地方政府进行征收拆除凋敝与贫穷社区,并兴建新的国民住宅,由此又引起了一波“公共使用”要件的宪法诉讼。然而,绝大多数州和联邦法院均依“穆勒案”的看法,判决这些土地征收的合法性。(注:陈志民:《当强制征收成为政府补贴?》,载《中原财经法学》(台湾),2007年第19期,第9页。)虽然美国法院广义解释了“公共使用”要件,但早期的案例类型,不论是政府征收后自行运营(如公共道路、公共桥梁或低收入住宅等),还是征收后虽然私人运营但负有公共义务(如磨坊、铁路、收费公路等),均容易与公共目的联系起来。(注:陈志民:《当强制征收成为政府补贴?》,第10页。)至于“私用征收”行为,虽然历史上也有发生(如“锁地”通行权等),但联邦最高法院事实上对此一直持较为保留的态度,直到1954年的“伯曼案”(注:Berman v. Parker,348 U.S. 26 (1954).)。

1954年的“伯曼案”是美国土地征收史上的经典判例,完全抛弃了“被公共使用”的狭义解释,最终开启了广义解释的大门。1945年,美国国会通过了“哥伦比亚特区改造法”(District of Columbia Redevelopment Act),授权城市规划局制定城市改造计划,借助土地征收与再改造的方式,来解决特区内因社会或经济条件改变导致发展落后的凋敝地区的犯罪与公共卫生问题。依照计划,主管机关有权将征收的土地移转给公共部门,用来架设路灯与兴建各类休闲设施与学校之用,并可将其余土地出租或出售给其他私人公司、个人或合伙企业。但是,特区改造计划的实施遇到了阻力。“伯曼案”上诉人为一家座落于特区西南区的百货公司,对于主管机关拟征收其建筑物及土地表示不服,认为征收行为已违反联邦宪法第五条修正案的规定,特别是征收后土地将归私人公司管理与使用,与宪法“公共使用”的要求相悖。大法官道格拉斯(William O. Douglas)代表联邦最高法院于判决中分二个层次说明法院为何支持特区政府的计划并未违宪。判决书中写道,首先,就目的而论,城市改造是否符合公共目的(public purpose),立法者居于最权威性的地位,司法所能审察的范围相当狭窄。所谓公共目的,“其包含的价值相当广泛,不仅是物质(physical)与金钱(monetary)上的,也包括精神(spiritual)与美感的(aesthetic)”;其次在本案中,国会认为运用征收实现都市更新的目的有助于解决社区安全、生活空间与卫生等问题,即是在广泛考虑上述价值后所作的决定,法院应当尊重国会的意见。总而言之,虽然在本案中有部分土地转移给特定私人使用,但城市改造在整体上符合“公共目的”(public purpose),因此并不违宪。最终,联邦最高法院全数通过支持特区改造计划。

“伯曼案”最大的意义在于界定了“公共目的”富有弹性的内涵,即“价值相当广泛”,为以后的法院判决提供了判例依据,但也埋下了人们对于征收权滥用的隐忧。此后有三个经典判例:1981年密歇根州最高法院判决的“波兰镇案”(注: Poletown Neighborhood Council v. City of Detroit,304 N.W.2d 455 (Mich. 1981). )、1984年联邦最高法院判决的“米德基夫案”(注:Hawaii Housing Authority v. Midkiff,467 U.S. 229 (1984).)和2005年联邦最高法院判决的“凯洛案”(注:Kelo v. City of New London,545 U.S. 469 (2005).)。

1981年密歇根最高法院判决的“波兰镇案”虽未上诉到联邦最高法院,但其判决结果的影响很大。底特律市政当局依据州议会所制定的“经济发展公司法”(Economic Development Corporations Act)的授权,通过征收将原告的土地移转给通用汽车公司,作为该公司建造汽车装配厂的用地。原告认为市政府的征收行为构成滥权,与密歇根州宪法第10条第2款规定的征收后的财产以公共使用为目的相悖。但是,密歇根州最高法院并不支持原告的主张。就公共目的来说,多数法官认为,依据“经济发展公司法”的第2条规定,不难看出该法的目的在于通过降低失业率、提供产业经济帮助、协助凋蔽地区改造和促进城市再开发等方法,来提升大众卫生、安全与福利,故有必要让市政府有权取得所需的产业与商业地段,并移转给需要的私人企业来使用。两位持不同意见的大法官对“私用征收”手段提出了强烈质疑。其中,大法官菲茨杰拉德(John W. Fitzgerald)认为,假如失业率降低、税收增加及经济条件改善等利益足以作为政府实行征收的基础,则对于利用征收以协助私人企业的行为几乎没有任何实质的法律约束,因为总和而论,所有的私人企业经营均会对社会创造出经济利益。菲茨杰拉德法官因此感慨道,美国宪法关于公共使用的法律要求,竟已演化到可以侵蚀私人财产权到此一程度的地步!另一持反对意见的大法官瑞安(James L. Ryan)认为此案的多数意见实质上是一项“目的合理化手段”(the end justifies the means)的作法,而且是一项将导致灾难的哲学思维。虽然有两位大法官强烈反对,但法院最终还是以5:2的比例判决底特律市政当局的土地征收合宪。

联邦最高法院1984年判决的“米德基夫案”是另一个经常被援引的经典判例。为了解决夏威夷州早年实施封建制度,酋长全盘掌握土地所有权及分配权,导致土地高度集中而引发的诸多社会与经济问题,夏威夷州议会于1967年通过了“土地改革法”(Land Reform Act),授权政府在召开公众听证会后,行使土地征收权,以改变土地寡头垄断的不利局面。“米德基夫案”上诉人以“土地改革法”违宪为由,提起诉讼。联邦最高法院援引“伯曼案”,最后全体一致支持“土地改革法”的合宪性。对于将征收的土地转移给私人所有是否符合“公共使用”要件,联邦最高法院认为只要土地征收与“可信的公共目的”(a conceivable public purpose)间具有理性关联,该行为即不违反第五条修正案中的“公共使用”要件。也就是说,夏威夷州的“土地改革法”的目的,并非给予特定个人或团体利益,而在于解决因土地过于集中所带来的社会不利影响这样的“公共目的”(public purpose)。

联邦最高法院2005年判决的“凯洛案”在美国引发争议和反思浪潮。在此案中,联邦最高法院最后以5:4的微弱多数判决新伦敦市以“经济发展”为名义的土地征收合宪。新伦敦位于康涅狄格州,由于种种原因,被认定为是一个经济凋敝的“沮丧城市”(distressed municipality)。州和当地官员为了振兴新伦敦的经济,授权私人非赢利组织“新伦敦开发公司”(New London Development Corporation)负责设计并执行该市的经济复兴计划。新伦敦开发公司所提出并由州政府同意的开发计划,除了兴建公用设施外,还包括80户新住宅、一个辉瑞(Pfizer)公司的研发机构和一座滨水会议酒店等私用设施。新伦敦开发公司认为,这个计划除了可以创造就业、增加税收、帮助该市积聚振兴动力外,还可以使该市更加美观、为市民提供休闲和娱乐空间等。新伦敦开发公司成功地购买了多数土地,但以凯洛为代表的少数居民拒绝出售,而新伦敦开发公司则代表政府实施土地征收。联邦最高法院主要以“伯曼”和“米德基夫”两案为依据进行判决,以微弱多数认定新伦敦市的“经济发展”符合第五条修正案中的“公共使用”要件。判决理由有三条,其中的二条值得注意:(1) 新伦敦市的开发计划经过了慎重考虑,其目的并非纯粹是为了某个特定个体的利益。尽管被征收的土地没有全部“被一般公众使用”(use by the general public),但是“联邦最高法院早就拒绝了被征收的财产必须用于公众的字面要求”,而且自“布拉德利案”以来,联邦最高法院已经采用了“公共使用”的更广泛、更自然的解释,即“公共目的”;(2) 促进经济发展传统上即属于政府的功能之一,无法与过去法院所支持的其他“公共目的”类型区分。政府在实现“公共目的”的过程中,通常会创造出对私人有利的结果,因而模糊了传统“公共使用”与“私人使用”的界限。不过,持反对意见的大法官奥康纳(Sandra Day O'Connor)认为:“在‘经济发展’的旗帜下,所有私人财产都有可能被征收给另外的私人使用,……,因而模糊了财产私人使用和公共使用的区分。”另一名持反对意见的大法官托马斯(Clarence Thomas)甚至认为:“如果类似‘经济发展’的土地征收都符合‘公共使用’的话,……,那么法院就已经把‘公共使用’从美国宪法中擦除。”此案最终以政府答应将凯洛的住宅搬迁到新址而解决。

“凯洛案”后,美国国内对“公共使用”要件进行了争论和反思,公众的意见似乎是应该适当收缩要件内涵。许多人认为“凯洛案”的判决结果违反了私人财产权的保护原则,是对第五条修正案的错误释宪,并将助长大公司以牺牲个人和小企业的“私用征收”行为。早在“凯洛案”审理的2004年,密歇根州最高法院就在一个案件审理中表示“不能继续容忍国家征用权被滥用”,对“波兰镇案”改判。(注: County of Wayne v. Hathcock, 684 N.W. 2d 765 (Mich. 2004) .)2006年,美国总统布什专门就“凯洛案”签发了一道行政命令,要求联邦政府必须把征收权的使用限制在“使大众获益的目的”(purpose of benefiting the general public)上。(注:The White House, “Protecting the Property Rights of the American People,” Executive Order 13406 of June 23, 2006.)一个名为“城堡联盟”(Castle Coalition)的机构于2006年发布了一份针对“凯洛案”影响的调查报告,认为“凯洛案打开了滥用征收权的洪门。在过去的一年中,以经济发展为名的私用征收以火箭般的速度上升。自从联邦最高法院判决‘凯洛案’后,地方政府已经征收或已经威胁要征收5783块土地用作私人项目开发,这个数字超过1998年至2002年间10282块土地的一半。”(注:Dana Berliner, Opening the Floodgates-Eminent Domain Abuse in the Post-Kelo World(Castle Coalition, 2006),p.2.)后来,由于资金等因素,“凯洛案”中的土地被征收后至今没有得到有效开发,项目最终被废除,辉瑞公司也没有在此设立研发中心。从2010年的“谷歌地球”(Google Earth)上可以看到, “凯洛案”中所涉及到的征收土地几乎还是一片空地和废墟。至少就目前来说,“凯洛案”的判决结果是失败的。但是笔者认为,这种判决结果的失败个案不能代表对“公共使用”广义解释的失败。随着社会的不断进步和新情况的出现,美国国内对于第五条修正案征收条款中的“公共使用”判定标准的争议还将长久存在。

从美国土地征收中公共利益的司法演进中可以断定,公共利益是一种价值判断,而土地征收这种社会选择就是基于这种价值判断。因此,这就存在一个公共利益的价值标准问题。在通常意义上,经济学追求的是效率,法律追求的是正义。然而,美国联邦第七巡回区上诉法院法官波斯纳(Richard A. Posner)指出,正义不仅指一定程度的经济平等,它最一般的涵义是效率。所有的法律活动和全部的法律制度都应当以有效地配置资源、最大限度地增加社会财富为目的。(注:陈国富:《用效率诠释正义》,载《读书》,2001年第5期,第68页。)因此,如果美国宪法如其开篇所言要“树立正义”的话,则土地征收中公共利益的价值标准可以认定为就是效率。

(一)效率标准的选择

土地征收中公共利益的价值标准是效率。一个最有力的证据是,美国土地征收的司法实践中,从来没有出现过为了实现所谓“经济平等”目的的土地征收。然而,经济学的效率也有不同的标准。经济学通常的效率标准有两种:一种是帕累托效率(Pareto Efficiency),另一种是卡尔多-希克斯效率(Kaldor-Hicks Efficiency)。帕累托效率是指这样一种经济状态,如果在不使其他人的福利减少的情况下,不可能通过资源的重新配置使一个人或多个人的福利增加。帕累托效率要求太过严格,具有明显的局限性,适用范围过于狭窄。例如,消除垄断通常会使许多人受益,但一定会使垄断者本人受损,因此消除垄断不满足帕累托效率。卡尔多-希克斯效率要求较为宽松,是指这样一种经济状态,如果达到这种经济状态的资源重新配置使一部人的福利增加,同时又使一部分人的福利减少,并且受益者在充分补偿受损者后,其福利仍能有所改善。卡尔多-希克斯效率也被称为潜在的帕累托效率,因为受益者只要愿意,可以对受损者进行补偿,从而实现帕累托效率。波斯纳指出:“所以很清楚,经济学中具有可操作性的效率定义不是帕累托效率。当一位经济学家在谈论自由贸易、竞争、污染控制等其他政策或状态是有效率时,他十有八九是指卡尔多-希克斯效率。”(注: 波斯纳:《法律的经济分析》(上),中国大百科全书出版社,1997年第1版,第16页。)

土地征收中公共利益的效率标准就是卡尔多-希克斯效率。土地征收需要给予被征收者以“合理补偿”,但这个补偿标准只相当于被征土地和其上不动产的市场价值,并没有完全补偿被征收者的全部损失,这部分没有被补偿的损失可以称为主观价值损失(subjective value loss)(注:Nicole Stelle Garnett, “The Public-use Question as a Taking Problem,” George Washington Law Review, Vol.71, 2003, p.945.)或非市场价值损失(non-market value loss)。(注:参见:Bauman v. Ross, 167 U.S. 548 (1897).)主观价值损失可能是财产上的损失,例如搬迁到别处后可能丧失了更好的工作机会、搬迁的交通成本、结束营业场所造成的商誉损失和寻找其他合适居住地的搜寻成本等。也可能是非财产上的损失,例如对原来居住地情感价值的损失、搬迁到别处后的人际关系损失等。因为主观价值损失并没有被计算在合理补偿之内,被征收者在土地被征收后的福利很可能受损,因而土地征收几乎不可能满足帕累托效率。对于整个社会而言,如果土地征收后所创造的福利增加大于被征收者的主观价值损失,且短期内受益者并没有补偿被征收者的这部分损失,则土地征收只可能是卡尔多-希克斯效率改进。正是因为主观价值损失没有被补偿,所以包括美国在内的世界各国的土地征收都有可能遭到被征收者的抵抗,但在符合公共利益和正当程序两个法律要件下,这种抵抗最终仍得服从公共利益。华盛顿大学法学教授斯托布克(William B. Stoebuck)认为,被征收者的抵抗是一种“直接的、个人的抵抗”,并不是全体公民对立法机构的抵抗,因为立法机构是由全体公民选出来的议员组成,这些议员代表他们的利益做决策。(注:William B. Stoebuck,“A General Theory of Eminent Domain,” Washington Law Review, Vol. 47, No. 4, 1972, p.569.)因此,政府行使土地征收权仍然符合少数服从多数的民主原则,而土地征收的直接结果是卡尔多-希克斯效率改进。

(二)市场失灵:土地征收的合理性

关于土地征收为什么能够提高效率,即土地征收的合理性,台湾学者陈志民教授将之归结为三个方面的原因:一是“‘正外部性’(positive externality)与‘搭便车’行为”;二是“被征收土地之地理特殊性”;三是“‘要挟’(诱因与交易成本的产生”。(注: 陈文中,将“positive externality”翻译为“正外部效应”,“holdout”翻译为“高价哄抬”。参见陈志民:《当强制征收成为政府补贴?》,载《中原财经法学》(台湾),2007年第19期,第23页。)本文从经济学通常所说的“市场失灵”角度来总结土地征收的合理性。

所谓市场失灵,是指相对政府而言,通过自由市场配置资源来提供某些产品或服务是没有效率的。市场失灵而政府有效为政府干预经济提供了理由,而土地征收就是政府直接干预土地资源的配置。从交易成本的高低和市场是否有效的角度出发,卡拉布雷西(Guido Calabresi)和梅拉米德(A. Douglas Melamed)将产权保护分为财产规则(property rules)、责任规则(liability rules)和不可转让规则(inalienability rules),而土地征收就是在市场失灵时用责任规则来保护土地产权。(注: Guido Calabresi & Douglas A. Melamed, “Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral,” Harvard Law Review, Vol. 85, No. 6. 1972, pp.1092~1093.)就土地资源的配置而言,笔者认为构成市场失灵的主要原因在于,一是某些建设项目用地供给的区位垄断,二是谈判成员过多造成市场交易成本高昂。

1.某些建设项目用地供给的区位垄断

并非所有建设项目用地供给都呈现出明显的区位垄断性,或如陈志民教授所说的“地理特殊性”,如普通住宅用地的供给就具有竞争性。但某些建设项目用地供给的确具有区位垄断性,如公路或铁路的建设用地。在经济分析中,垄断是产生市场失灵和经济无效率的一个重要原因,几乎所有成熟的市场经济国家都有反垄断的立法,目的就是通过促进市场竞争、设立最高限价或者政府直接组织生产等方式来提高经济效率。某些建设项目之所以难以通过自由市场取得土地,原因就在于这些建设用地的区位垄断性,市场中难以寻得同类替代土地,或者用同类替代土地建设的成本过高,使得土地交易市场呈现出如美国西北大学法学教授梅丽尔(Thomas W. Merrill)所称的“稀疏市场”(thin market)的特点。(注: Thomas W.Merrill, “The Economics of Public Use,” Cornell Law Review, Vol. 72, 1986, p.65.)例如铁路建设用地,由于最佳路线的区位垄断性,如果用市场交易方法获取土地,那么建设成本会过于高昂,将使铁路的建设水平低于社会最优水平,因此仅通过市场配置土地资源将会产生无效率的社会结果。另外,“要挟”本质上也源于土地供给的区位垄断。比如,也许一条道路的用地市场在项目建设初期属于“密集市场”,然而随着路线确定和建设资金的逐步投入,这些前期投入将“套牢”建设单位,而路线上那些还没有通过自由市场和用地单位签约的供地者将会要求提高赔偿金,这就是“要挟”。要挟是一种机会主义行为,它使土地供需双方谈判协商的交易成本增加,甚至很有可能将按原计划所产生的社会公共利益消耗殆尽。(注:Patricia Munch,“An Economic Analysis of Eminent Domain,” Journal of Political Economy, Vol. 84, No. 3, 1976, p.477.)

笔者认为陈志民教授所说的“‘正外部性’与‘搭便车’行为”不能成为土地征收的原因,因为他显然没有区分要素市场和产品市场。公共物品(如开放道路、公共卫生、城市美化、甚至经济发展等)的正外部性和使用者的搭便车问题是产品市场失灵的原因,从而使得这些公共物品不得不由政府投资提供。但是,生产公共物品的要素市场并不一定失灵,生产要素仍可以利用市场机制来有效提供。

2.谈判成员过多造成市场交易成本高昂

利用市场机制的成本是市场交易成本,而交易成本是一种减少社会福利的损耗。如果利用自由市场获取土地,某些建设项目需要和大量土地供给者谈判,这样会带来高昂的交易成本,从而严重损害社会福利。例如铁路建设,供地者可能成千上万。如果边建设边谈判,会遇到要挟问题。如果和所有供地者通过市场谈判,全部签约后再开工建设,那么中间因谈判所产生的各种费用将会十分高昂,同时建设工期将面临很大的不确定性,最终会使铁路建设效率大大降低,甚至铁路根本就建不起来。如果政府土地征收的行政成本低于市场交易成本,那将是整体社会福利的改进。

(三)市场和政府:效率边界的确定

相对于市场,土地征收其实是政府替代市场直接配置土地资源。问题是,不但存在着市场失灵,而且也存在着政府失灵(government failure),那么土地征收中市场和政府的效率边界如何确定呢?所谓政府失灵,是指相对市场而言,通过政府组织资源来提供某些产品或服务是没有效率的。面对不完美的市场和同样不完美的政府,必须做出选择:是依靠市场配置资源还是依靠政府来配置资源?

假定生产的制度结构仅包括市场和政府两类,我们用YM表示市场配置资源的产出,用YG表示政府配置资源的产出,总产出Y=YM+YG。如图1所示,在资源(劳动、资本、技术、土地等)不变时,我们可以画出“制度的生产可能性边界”,如A1E1B1、A2E2B2和 A3E3B3,不同的下标表示不同时期的不同资源水平。制度的生产可能性边界凹向原点表示市场和政府的边际产出都呈现递减状态。在政府的产出为零时,表示完全由市场来配置资源,经济处于无政府状态,如A1、A2和A3点所处的经济状态;在市场的产出为零时,表示完全由政府来配置资源,经济处于纯计划经济状态,如B1、B2和B3点所处的经济状态。三条虚线表示不同时期的总产出水平Y=YM+YG,与三条制度的生产可能性边界分别相切于E1、E2和E3点。在切点处,市场和政府的边际产出相等,此时总产出达到最大化。把所有不同时期类似于E1、E2和E3的点连接起来,就得到了“市场和政府的效率边界”,即市场和政府两种制度配置资源的最优状态。效率边界右下方的经济状态,表示政府有效而市场失灵,即市场配置了过多的资源而政府配置得过少;效率边界左上方的经济状态,表示市场有效而政府失灵,即政府配置了过多的资源而市场配置得过少。只有在效率边界上,市场这只“看不见的手”和政府这只“看得见的手”的合作才能使整个经济的产出最大化。

然而在现实经济中,这条市场和政府的效率边界如何确定?科斯(Ronald H. Coase)指出:“我确信,经济学家和政策制定者一般都有过高估计政府管制优点的倾向。但这种观点即使成立,也只不过是建议应该减少政府管制,因为它并没有告诉我们分界线定在哪里。在我看来,似乎必须通过对以不同的方式解决问题的实际结果进行深入的研究才能得出结论。”(注: Ronald H.Coase, “The Problem of Social Cost,”Journal of Law and Economics, Vol.3, No.1, 1960, p.18.)因此,对市场和政府的效率边界的认识应该来自既往经验研究,并且也应该是一个动态的发展过程。

就政府的土地征收而言,一些国家和地区根据既往的经验研究,其法律明确列举了一些可以进行土地征收的公益性项目,如新加坡的“土地征收法”和台湾的“土地征收条例”。中国2010年初出台的《国有土地上房屋征收与补偿条例》征求意见稿中,也明确规定了七种公共利益。(注: 七种公共利益是:国防设施建设的需要;国家重点扶持并纳入规划的能源、交通、水利等公共事业的需要;国家重点扶持并纳入规划的科技、教育、文化、卫生、体育、环境和资源保护、文物保护、社会福利、市政公用等公共事业的需要;为改善低收入住房困难家庭居住条件,由政府组织实施的廉租住房、经济适用住房等建设的需要;为改善城市居民居住条件,由政府组织实施的危旧房改造的需要;国家机关办公用房建设的需要;法律、行政法规和国务院规定的其他公共利益的需要。)美国的土地征收并没有一个明确的制定法来划定市场和政府的效率边界,而是通过宪法规定、国会立法、既往判例和法官司法来判定土地征收是否符合公共利益。宪法规定是美国联邦宪法和各州宪法中的征收条款,国会立法是美国国会通过立法确定的公共利益项目,(注:Berman v. Parker, 348 U.S. 26 (1954).)既往判例是美国联邦最高法院和各州最高法院对既往宪法诉讼中关于公共利益判决的认定,法官司法是法官随着经济条件的不同而对公共利益内涵的解释。其中,美国联邦最高法院大法官的司法解释对公共利益的确认起了重要的作用,而他们的司法根据除了宪法规定、国会立法和既往判例以外,还来源于他们对提高社会福利的经验认识和直觉感知。其实,美国宪法制定者们在提出“公共使用”(public use)的法律要件时,除了他们对公权侵犯私权的担心以外,或许也是基于对提高社会福利的经验认识和直觉感知。

(四)土地征收中的公共利益:福利经济学的描述

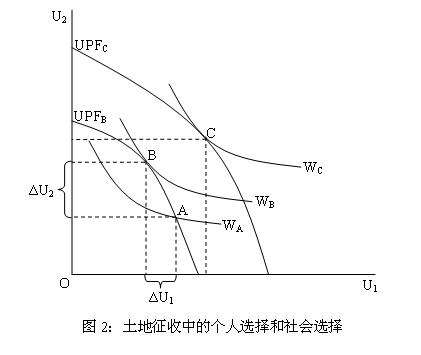

土地征收是否符合公共利益,这是一个由政府(或政策制定者)做出的社会选择。然而,社会选择建立在个人选择的基础之上,土地征收前后个人福利的变化是做出社会选择的基础。我们将整个社会成员分为两组,一组是土地被征收者(福利受损者),另一组是公共大众(其中部分或全部是福利受益者)。假定个人效用同质可加,我们用U1表示所有土地被征收者的效用总和,用U2表示所有公共大众的效用总和。如图2所示,UPFB和UPFC是两条不同时期的“效用可能性边界”(utility possibility frontier),由于技术进步等因素的作用,UPFC是在UPFB的基础上向外扩张的结果。图2中表示社会选择的社会福利函数具有“一般的功利性质”(generalized utilitarian),WA、WB和WC是三条不同取值的社会福利函数曲线。

假定土地征收之前的经济处于A点的状态,此时的社会福利是WA,并不是政府认可的社会最优状态。土地征收后,经济处于曲线UPFB与曲线WB相切的B点,此时的社会福利是WB,这才是政府认可的社会最优状态。经济从A点到B点的过程,自由市场因失灵而无法完成,只能通过政府的土地征收才能实现。

但是不要忘记,通过土地征收来实现公共利益,还须满足合理补偿和正当程序的法律要件。如果土地征收违背了合理补偿和正当程序原则,那么土地资源很可能得不到有效配置。(注: 陈国富、卿志琼:《城乡分割、程序失范与农民利益》,载《开放时代》,2007年第5期,第79~89页。)此外,有些土地征收的宪法诉讼之所以没有成功或法院仅以微弱多数通过,根本原因在于难以判定效率是否改进。大法官霍尔姆斯的忠告:“在急于追求社会多数人之一般福利的同时,绝不可忘怀过程中所被牺牲掉之个人基本权利,因为其损失可能远大于我们所想象可以实现之利益!”(注:转自陈志民:《当强制征收成为政府补贴?》,载《中原财经法学》(台湾),2007年第19期,第3页。)

美国联邦最高法院把宪法第五修正案征收条款中的“公共使用”从字面的狭义解释逐渐拓展为广义解释,最后把“公共目的”等同于“公共使用”,从而引起了美国社会对于公权过度侵犯私权的担忧。2005年,美国联邦最高法院判决的“凯洛案”将土地征收合宪性的争议推向高潮。美国土地征收是一种建立在个人选择基础上的社会选择,是政府替代市场直接配置土地资源,但需要满足一个经济条件(市场失灵而政府有效)和三个法律要件(公共利益、合理补偿和正当程序)。三个法律要件中的公共利益是指卡尔多-希克斯效率,表现为土地征收后的社会总效用或社会总产出的增加。土地征收后提高了土地资源的配置效率,最终有可能通过加快经济发展来补偿土地被征收者的损失并改善他们的福利。

通过对美国土地征收中公共利益的分析,对于中国的土地征收制度改革,可以得到如下启示:首先,土地征收的目的是为了土地资源的有效配置或效率改进,表现为社会总效用或社会总产出的提高,这就是公共利益。其次,为了有效配置土地资源,市场“看不见的手”和政府“看得见的手”需要配合,发挥各自的优势,但双方都不能僭越对方的有效领域。对于市场失灵的领域,政府这只看得见的手必须发挥作用,通过土地征收和土地管制等政府权力来提高土地资源的配置效率。再次,公共利益、合理补偿和正当程序是限制政府滥用征收权、保证土地资源配置效率的三个法律要件。

高建伟:天津商业大学经济学院讲师